【令和7年4月~自己都合退職が増加?改正雇用保険法成立!】

働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第19回

2024年7月24日

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

税務関係の改正に注目が集まりがちですが、これに隠れるように「雇用保険法の一部を改正する法律」(以下、「改正雇用保険法」)が令和6年5月10日に成立しました。今回の改正では「労働移動を促す内容」が段階的に実施されていくため、特に中小企業にとっては要注意の内容となっています。企業経営者や事務担当の方は、ぜひご一読ください。

——————————●○

【令和7年4月~自己都合退職が増加?改正雇用保険法成立!】

昔は失業保険だった!

みなさんは「失業保険」という言葉を聞いたことがありませんか?昔(昭和の時代)の人は会社を辞めると「失業保険出るのか?」と聞いていたものです。でも今は失業保険なんて存在しません。それは昭和50年に失業保険制度がなくなり、今の雇用保険が新たに成立したからです。失業保険とは文字通り、会社を辞めた際、次の就職までの生活保障としての役割を持っていました。今はその役割は雇用保険内の「失業等給付」が担っています。

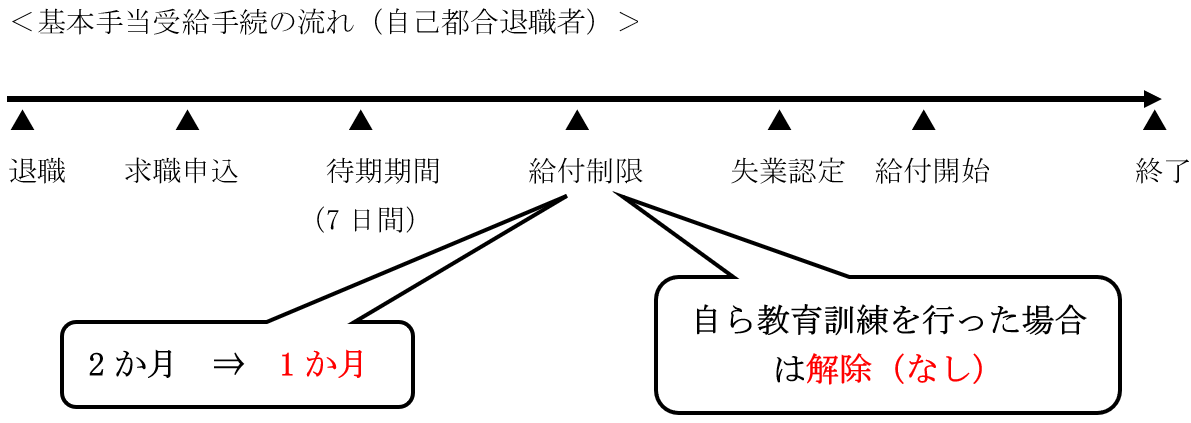

(1) 自己都合退職が増加?給付制限期間短縮&解除(令和7年4月1日~)

上記のように失業した際の保険給付は、昔から失業した人にとってありがたい存在だったと言えますが、一つ大きな注意点があります。それは退職理由が自己都合の場合、「待機による給付制限がかかる」ということです。以前までその期間は3か月でしたが2020年に2か月に改正、そしてこれが今回、令和7年4月1日以降は「1か月に短縮」、さらに、自ら教育訓練を行った場合は「給付制限すべてが解除」になることが決定しました。

これまで会社を(自分から)辞めたいと思っていた方でも、「自己都合退職するとすぐにはもらえないから」と思って我慢していた方でも、この改正の施行でその理由はなくなります。これがタイトルの【令和7年4月自己都合退職が増加?】の根拠です。労働者の方にとっては有利な改正かと思われますが、企業側にとっては注意が必要です。

(2)教育訓練制度の充実(令和6年10月1日~)

教育訓練に関する給付が拡充されます。これまでの教育訓練給付金の給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げられます。

| 改正前 | 改正後 | |||

| 専門実践 | 特定一般 | 専門実践*1 | 特定一般*2 | |

| 本体給付 | 50% | 40% | 50% | 40% |

| 追加給付① (資格取得等) |

20% | ― | 20% | 10% |

| 追加給付② (賃金上昇) |

― | ― | 10% | |

| 最大給付率 | 70% | 40% | 80% | 50% |

*1 専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、受講費用の10%(合計80%)を追加支給

*2 特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加支給

(3) 教育訓練休暇取得時の給付金創設(令和7年10月1日~)

労働者が教育訓練に専念するために休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金が創設されます。この給付金は雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者が、教育訓練を受講するために無給の休暇を取得した際、離職時の基本手当の額と同額を被保険者期間に応じて、90日、120日、150日、のいずれかを支給するものです。

これは在職している従業員が仕事を休んで訓練を受ける内容ですから、影響がかなり大きいのではないでしょうか。施行までにまだ1年以上ありますので、それまでにわかりやすいリーフレット等が発行されるものと思われます。

(4)雇用保険は週10時間以上に(令和10年10月1日)

これまで雇用保険の対象となる被保険者の要件は「週20時間以上」でしたが、これが令和10年10月からは「週10時間以上」になります。これが施行されれば多くのパートタイム従業員が雇用保険の対象になりますので、会社の雇用保険料負担はもとより、雇用保険の取得と喪失、育児休業給付に関する手間などが増大するものと思われます。

(5)その他

その他、育児休業給付を支える財政基盤強化のため、国庫負担割合を現行の1/80から本則の1/8に引上げる、利用率の低かった就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%引下げ、等が行われます。

まとめ

今回の雇用保険法改正は「労働者が退職しやすくなる」ことや「在職での休暇期間中の学びに給付金が支給される」など、労働移動を後押しする内容になっています。会社側はこのような流れも理解した上で、自社で働き続ける魅力作りも必要な時代になりそうです。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info