【所得増加!出生後休業支援給付金の創設】

働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第25回

2025年1月24日

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

令和7年が始まったばかりですが、実はこの春から社会保険・労働保険に関しては、いろいろな制度の新設や改正が施行されることがすでに決定しています。これらの変更に会社側がスムーズに対応するためには、今のうちから制度を少しずつ理解し、社内ルールの見直し等を検討しておく必要があります。

そこで、今回は対象従業員の所得UPに直結する【出生後休業支援給付金】創設について取り上げます。

——————————●○

所得増加!出生後休業支援給付金の創設

出産と育児に関する給付金

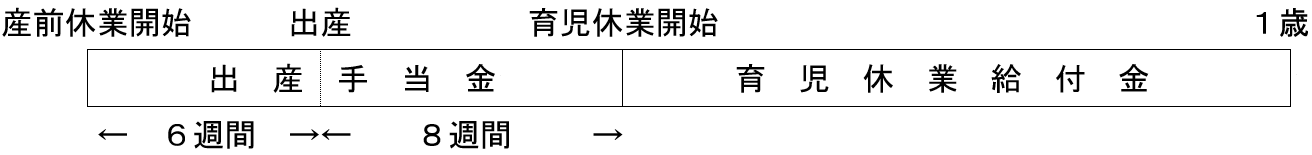

現在、従業員の方の妊娠・出産・育児に関する公的な給付金制度としては、「産前・産後休業期間」の時に健康保険から支給される【出産手当金】があり、「育児休業期間」に雇用保険から支給される【育児休業給付金】が存在します。

<対象者が母の場合>

そして、父親が育児休業を取得する場合は、産後8週間以内に4週間以内で取得できる【出生時育児休業給付金】と、子が1歳に達する日までの間に取得できる【育児休業給付金】の2種類があります。

<対象者が父の場合>

【出生後育児休業給付金】創設の背景

上記の制度があるものの、急速な少子化に歯止めがかかっていないため、政府は「こども・子育て支援加速化プラン」を推進中です。このプランは(1)若い世代の所得向上に向けた取組、(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、(3)共働き・共育ての推進、の3本柱の構成となっています。そのうちの「(3)共働き・共育て」の推進のため、子が生まれた直後の期間に両親が共に(配偶者が働いていない場合などは本人が)育児休業を取得した際の所得減少の補填として、【出生後育児休業給付金】が創設されました(令和7年4月1日施行)。

支 給 要 件

支給の要件は、雇用保険の被保険者が下記のAとBの両方の条件を満たしていることです。

A 被保険者が、対象期間 に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14 日以上取得したこと。

B 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(後述)に該当していること。

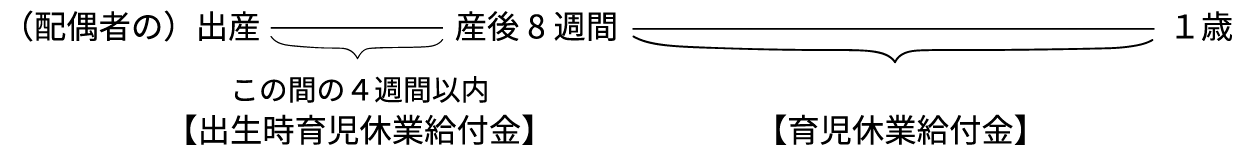

支 給 額

「出生後休業支援給付金」の支給額の金額は以下になります。

支給額の13%相当額は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の67%と合わせて80%の給付額。(雇用保険の給付金は非課税。所得税・住民税がかからないため比較して手取額100%と試算)

「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは

今回創設された給付金の支給目的は、両親が育児休業を取得している期間の所得をカバーするためですが、(子の出生時の翌日において)下記の1~7のいずれかの条件に該当する場合は配偶者の育児休業を必要としていません。なお、被保険者が父の場合、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4、5、6)に該当することになるため、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は支給の要件に関係しません。

2 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4 配偶者が無業者

5 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

6 配偶者が産後休業中

7 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

(配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合〝育児休業給付の受給資格がない場合など〟が該当。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含まない)。

支給の申請方法

支給の申請は、原則、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととされています(出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。)。

申請用紙<育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書>内の下記20~22の3か所の欄のうち1か所のみ記入することになります。

・20【配偶者の被保険者番号】…配偶者が雇用保険被保険者で育児休業を14日以上取得した場合

・21【配偶者の育児休業開始年月日】…配偶者が公務員(雇用保険被保険者除く)で育休14日以上取得

・22【配偶者の状態(1~7選択)】…上記「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合

【注】申請用紙等の詳細に関しては、厚労省のリーフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025.1改訂版)」8頁等を参照してください。

ま と め

今回の給付は原則として「両親が共に要件を満たした育児休業を取得している」ことが条件ですので、夫婦が同じ会社ではない場合、配偶者の状況を会社に申告してもらう必要があると考えます。従業員周知用の社内文書の配布を検討するなど、早めに準備することをお勧めいたします。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info