【カスハラ防止条例が施行!その留意点は?!~東京都の場合】

働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第28回

2025年4月25日

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

さて、新年度早々の令和7年4月1日、前回のコラムのまとめで触れた東京都のカスタマー・ハラスメント(以下、「カスハラ」)防止条例が施行されました。これは東京都民や東京都の事業者(会社)はもちろんのこと、都外から東京都を訪れた人や東京都に関わりのある事業者にも影響が及ぶものとされています。

この全国で初めてとなる条例は、同日に群馬県や北海道でも施行されていますが、東京都は首都でもあり、関係する企業も多いことでしょう。そこで、今回は東京都のカスハラ防止条例について詳しくみていきたいと思います。

——————————●○

カスハラ防止条例が施行!その留意点は?!~東京都の場合

法律と条例の違い

本題に入る前に法令と条例の違いについて簡単に触れておきます。法律は国会で制定、その効果は国全体に影響力を持ちます。対して条例は地方公共団体の議会によって制定、その管轄区域内での影響力に留まります。法律の方が条令よりも上位に位置し、条例は法律に反した内容を定めることはできません。このように条例の影響力は地域限定ですが、その分、地域特有の事情やニーズに基づいた規則とすることができます。東京都は我が国の首都であり、前回扱ったようにカスハラは法律改正案にも含まれていますので、今回の条例内容は今のうちに把握し、対策を立てておくことが必要と言えるでしょう。

カスハラの禁止イメージ

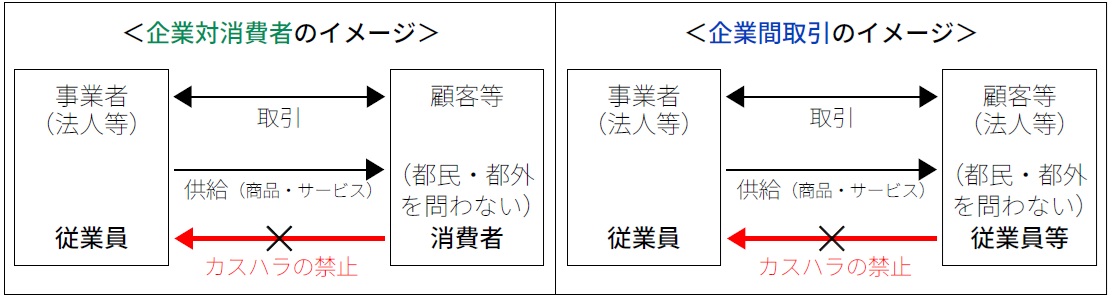

カスハラ禁止に関し条例では以下のように定められています。

第四条(カスハラの禁止)

何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。 |

上記の「何人も」とは、ガイドラインで「カスハラ」行為主体となり得る全ての人を指し、都民であるか否かを問わず、企業間取引での法人の意思を背景としたカスハラも禁止されると記載があります。

<イメージ図> *東京都ガイドラインのスライド版を一部加工

*東京都ガイドラインのスライド版を一部加工

上記の図のように、カスハラの一般的なイメージは小売店や飲食店等を利用している消費者(お客)が実際に店舗等に訪れて問題行動を起こすというパターンが多いことと思いますが、実際には会社対会社の取引場面でも発生します。この時に難しいのが、「迷惑行為」の事象が業種業態により異なるという点です(「迷惑行為」については後半でみていきます)。

また、条文の「あらゆる場」には、「店舗や事務所の窓口での行為だけではなく、電話やインターネットによる行為も含まれる」という点にも注意が必要です。

なお、今のところ罰則はありません。

カスハラの定義

東京都の条例ではカスハラの定義を以下のように定めています。

第二条第五号(カスタマー・ハラスメント)

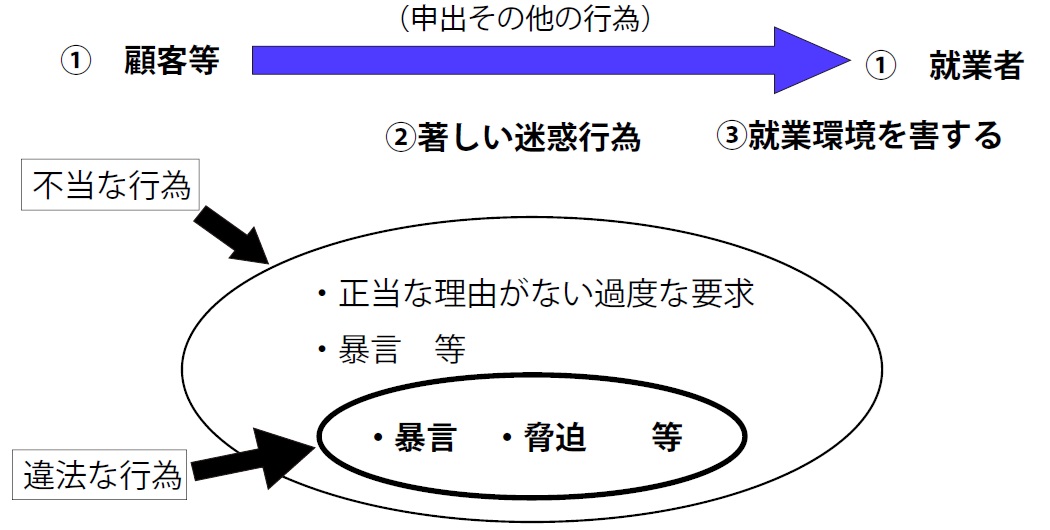

顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。 |

上記について興味深いのは、指針のスライド版で本条例におけるカスタマー・ハラスメントとは、【①顧客等から就業者に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもの】の3つの要件を満たすものであるとしていることです(下図参照)。この定義の仕方は「パワーハラスメント」の法律上の定義と酷似しており、理解しやすい形に置き換えられていると考えます。

また補足として、すべての要件を満たしていない場合でも、「著しい迷惑行為」そのものは、刑法等に基づき処罰される可能性や、民法に基づき損害賠償を請求される可能性がある、とされていますので、「行き過ぎた迷惑行為自体がカスハラでNG」とされていることが理解できます。

<イメージ図>

*東京都ガイドラインのスライド版を一部加工

著しい迷惑行為とは

肝心の迷惑行為については以下になります。

第二条第四号(著しい迷惑行為)

暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。 |

迷惑行為については2つに分けられています。1つめは刑法(暴行、脅迫、傷害、強要、名誉毀損、侮辱、威力業務妨害、不退去等)等に触れる行為で、こちらは比較的に理解がしやすいと思われます。

難しいのがもう一つの「正当な理由がない過度な要求、暴言」についてです。これについては事象ごとに要求が「客観的かつ合理的に正当であるか否か」を考慮する必要があります。また、暴言についてはカスハラの定義から考え、クレーム内容の正当性の有無にかかわらずNGと考えられます。

事業者の責務

今回は対応に悩む部分も多い事業者側の対応を考えてみたいと思います。

| 第九条(事業者の責務)

<第1項省略> 2 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |

上記のように事業者(会社)は、自社従業員がカスハラ行為を受けた際、安全確保と行為者への適切な対応をする必要があるのと同時に、自社従業員が取引先等にカスハラ行為をしないように対策することとされています。

ま と め

今回の東京都の防止条例については、カスハラについて「わかりやすく」かつ「実務的」な内容になっている印象を持ちます。また、会社が何をするべきかという点にも触れていますので、担当者はここに着目して社内で「自社がかかわる迷惑行為とは」を明確化し、対策いただきたいと思います。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info