【教育訓練休暇給付金とは?~新制度の注意点】

| 働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第34回

2025年10月23日

教育訓練休暇給付金とは?~新制度の注意点

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

このところ雇用保険関連の新しい給付金制度が増えています。今回は【教育訓練休暇給付金】という新制度の概要と注意点について取り上げます。

——————————●○

「教育訓練休暇給付金」とは

教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の被保険者で一定条件を満たした労働者が、給付金の対象となっている教育訓練の講座に参加するために【無給の休暇(教育訓練休暇)を取得】した際、その期間中の生活費の援助として雇用保険から支給される給付金のことです。

労働者は休暇を取って教育訓練(学習)に参加し、かつ、雇用保険から休暇中は給付金が支給されますので、時間や金銭面での不安なく訓練に集中することができ、訓練終了後は自社でその経験やスキルを活かすことができます。

受給するための条件

労働者がこの給付金を受給するためには、まず、自社で「教育訓練休暇制度」という新しい制度を導入し、就業規則(または労働協約等)で整備していることが必要です。そして労働者自身は下記の要件を満たしていることが必要です。

<以下の両方の要件を満たすことが必要>

(1) 休暇開始前2年間に12か月(*)以上、雇用保険の被保険者期間があること。

(*1賃金支払期の期間に、原則11日以上勤務している場合に1か月とカウント)

(2) 休暇開始前に5年*以上、雇用保険に加入していた期間があること。

(*失業等給付(基本手当)や教育訓練給付金等を受けていたことがある場合、カウントされない場合あり)

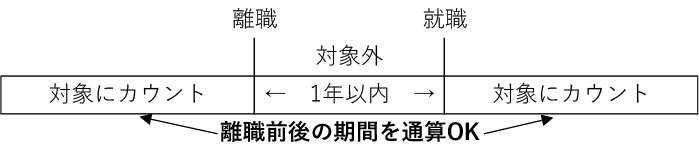

<過去に退職したことがある場合における通算OK、NG例>

(OK例)

(NG例)

受給できる日数、金額等

給付金を受けることができる期間は「休暇開始日から1年間で教育訓練休暇を取得した日」です。

給付日数は雇用保険に加入していた期間により下記のように異なります。

<給付日数>

| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |

<支給額イメージ> *原則として休暇開始前6ヶ月の賃金日額に応じて算定されます

| 額面月収 | 250,000円 | 350,000円 | 450,000円 |

| 給付月額 | 約170,000円 | 約195,000円 | 約225,000円 |

メリット、デメリット(手間)

会社も労働者も以下の点を押さえた上で整備、運用、することが必要です。

| メリット | デメリット(手間) | |

| 会社 | ・費用等負担せず能力とスキルUP(復帰後の社内での活躍) | ・就業規則(労働協約)の整備

・休暇中の労働力減少 ・書類作成 |

| 労働者 | ・休暇取得で訓練に専念

・生活費の安心(今回の給付金) |

・給付金受給後は一定期間、基本手当等は受給できない |

注意点

特に注意すべき点は下記の通りです。

- 労働者本人が教育訓練を受講することを希望し、会社の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇

⇒事前にハローワークで受給可能者に該当するか否かを労働者本人は確認しておくこと - 受講する訓練(講座)は下記のように決められており、かつ、会社が労働者に指示することはNG。

|

- 解雇や退職予定のある者を対象とすることはできない

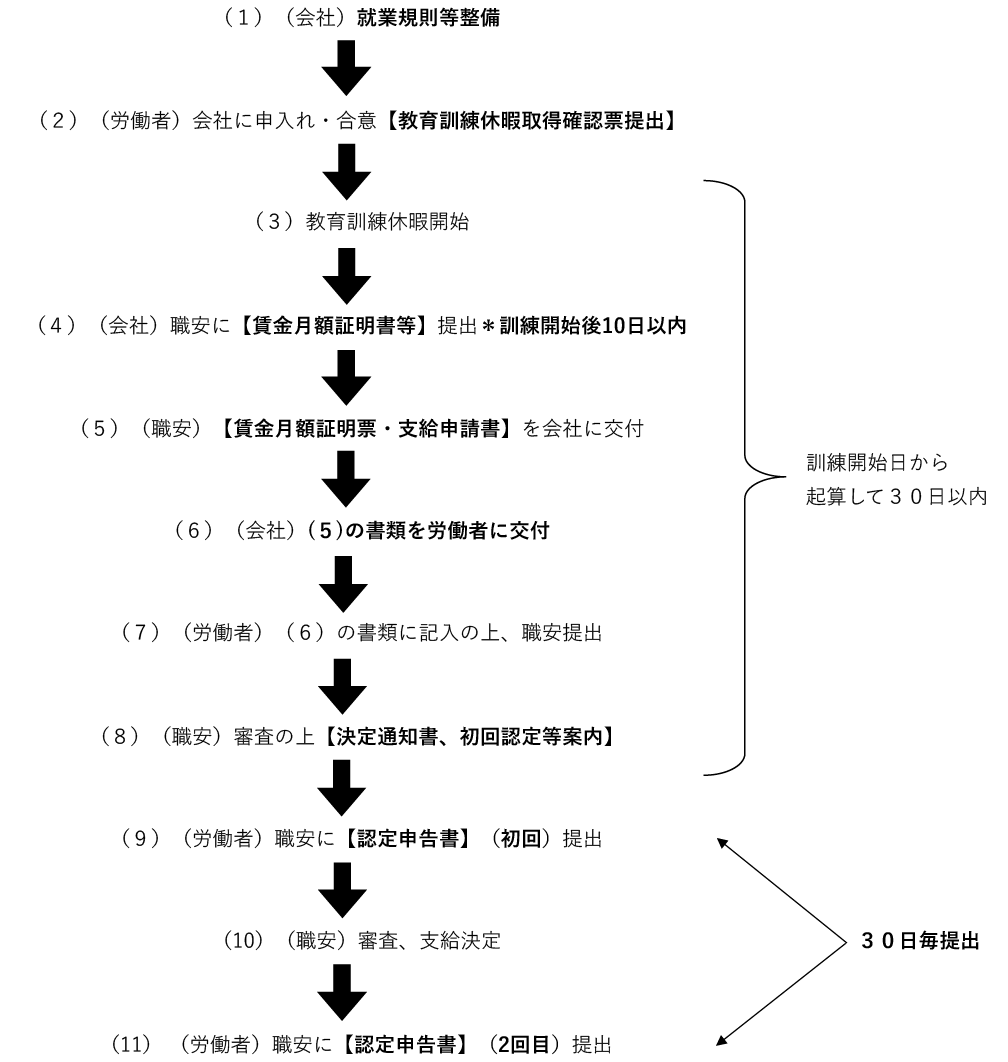

支給までの流れ

支給までの流れは下記のようになります。

|

*休暇開始日から(8)まで30日以内

会社が検討しておくべき点

この休暇制度は労働者と会社で労働契約があるにもかかわらず、希望する労働者には休暇を取得させる特殊な制度です。制度を制定する、しない、は会社の自由ですが、労働者にとっては会社に在籍したままの教育訓練受講、かつ、給付金ももらえるためニーズは高いことが推測されます(労働力の豊富な大手ほど導入する可能性が高い)。自社の労働力確保と能力・スキルUPのため、導入するのであればどのような就業規則にするのか(例えば、希望者は何か月前までの届出が必要か、受講開始後に給付金対象外と判明した場合はどうするのか、等)をよく社内で検討したうえで、制定・周知・運用していただきたいと思います。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info