【定年60歳の会社は要注意!高年法経過措置終了と高年齢雇用継続給付金の給付率低下】

働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第26回

2025年2月25日

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

第25回でも触れましたが、令和7年は多くの改正や制度変更等が予定されています。今回は高年法の経過措置終了と高年齢雇用継続給付金の給付率の変更に伴う影響とその対応について取り上げます。定年60歳で再雇用制度を導入している会社は影響大ですので、企業経営者や事務担当者の方は、必ずお読みいただき、自社の従業員対応に注意していただきたいと思います。

——————————●○

定年60歳の会社は要注意!高年法経過措置終了と高年齢雇用継続給付金の給付率低下

高年法の移り変わり

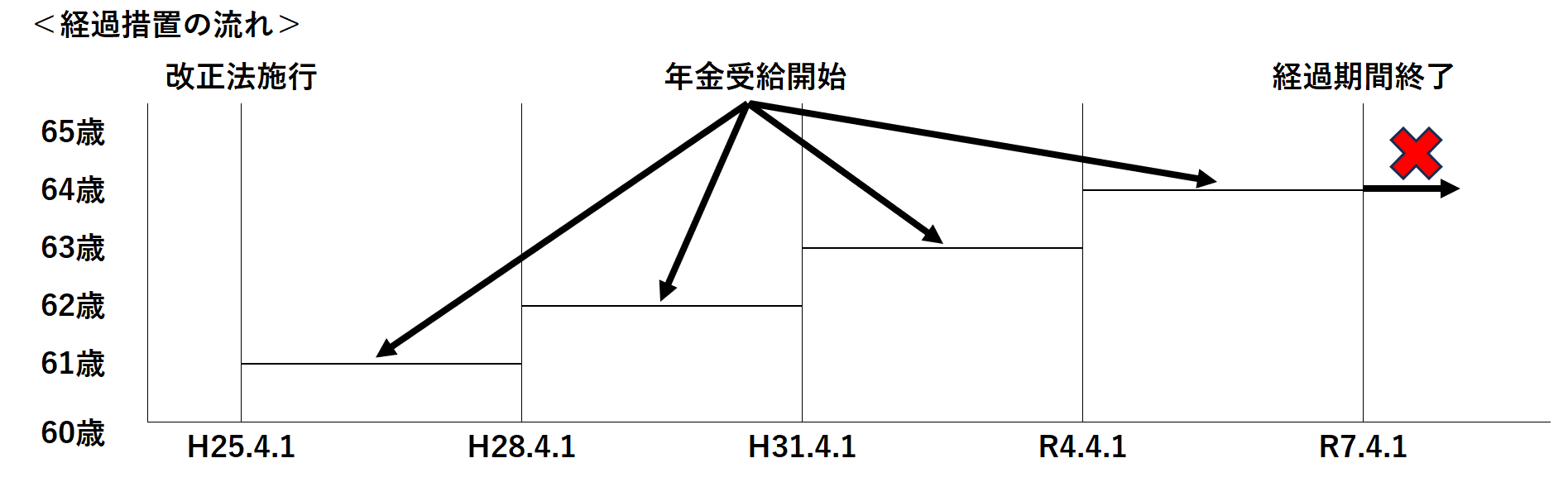

労働力人口の減少と高年齢者の安定的な雇用確保のために、これまで高年齢者雇用安定法(「高年齢者等の雇用の安定法等に関する法律」、以下、「高年法」)は何度も改正が行われ、その都度、様々な影響を会社と労働者に与えてきました。今回の影響の原因は平成25年改正の経過措置が期限を迎えることによるものです。

平成25年4月1日の高年法改正施行時、事業主には以下の(1)~(3)の高年齢者雇用確保措置のいずれかの実施が義務付けられていました。

|

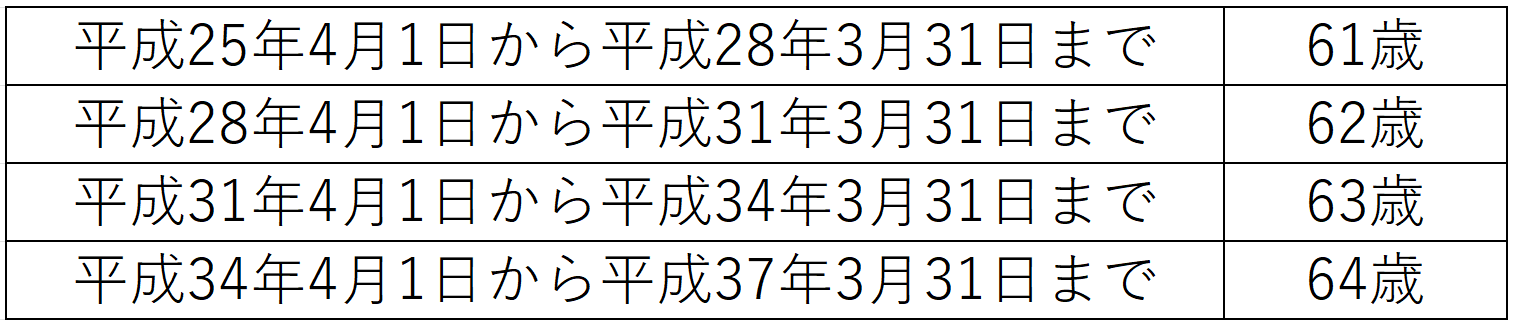

経過措置終了の到来

事業主の多くは上記の(1)~(3)の中で一番経営的なダメージが抑えられる(2)、中でも定年後の「再雇用制度」を選択しました。定年後再雇用制度は「一度退職し、新たな雇用契約を締結する」ものですので、給与の金額を定年前よりも大幅に引き下げることも可能だからです。しかも、この改正時に、【希望者全員を65歳までの雇用の対象とすることが必要だが、平成25年3月31日までに対象者を限定する労使協定を結んでいた場合、(経過措置で)年金受給開始年齢到達時に協定基準が未達の人は(65歳前でも)終了できる】と高年法で定めていたのです。

この経過措置が終了する令和7年4月1日以降、労使協定で決められた基準を使用して定年後の再雇用を制限することはできなくなります。

今 後 の 対 応

労使協定で定めた基準は使用することができなくなるわけですから、自社の規程で以下のような記載がある場合は、誤解のないように記載内容を見直しておくべきでしょう。

| 【現行例】 改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定により、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、定年再雇用制度の対象者とし、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。

(1) 引き続き勤務することを希望している者 (2) 過去○年間の出勤率が○%以上の者 (3) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない (4) 直近の評価基準○ランク以上 2 前項の場合において、次表左欄区分に応じ、右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

|

| 【変更例】 定年到達後、「精神または身体不良において業務に従事することができない者」および「懲戒解雇事由に該当する者」等を除き、希望者は65歳まで定年再雇用制度の対象者とする。 |

高年齢雇用継続給付金の給付率の低下

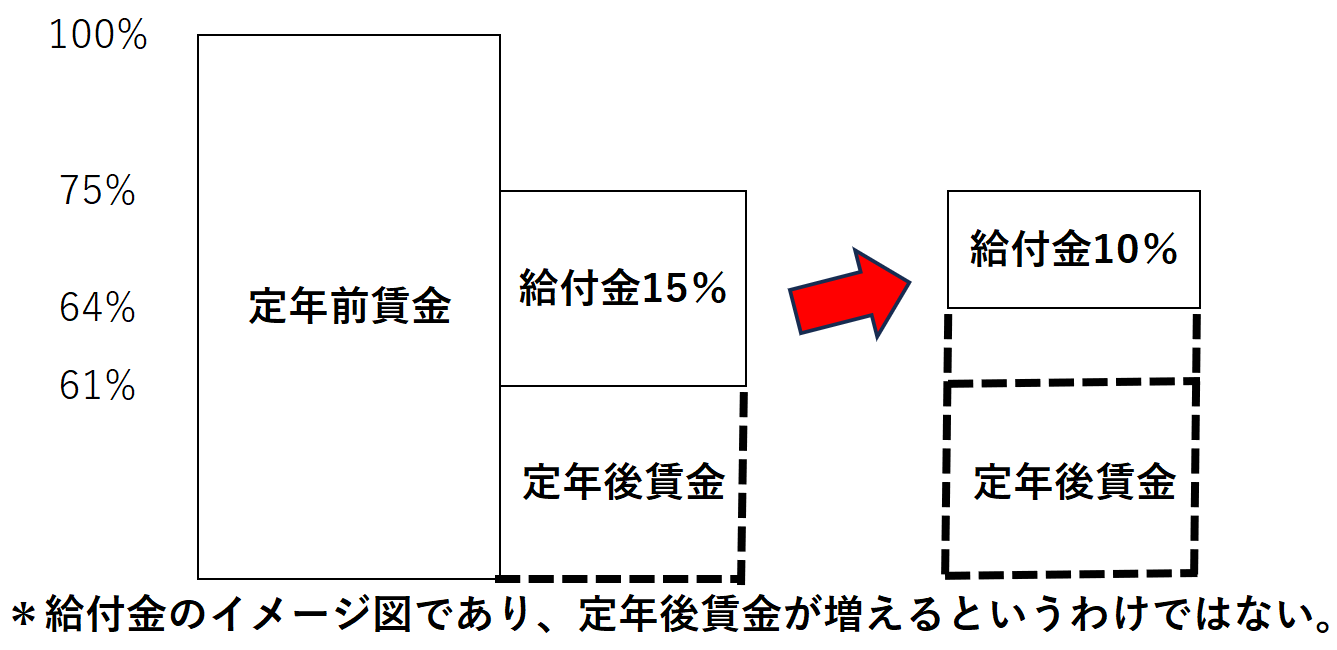

高年齢雇用継続給付金とは、60歳の定年到達時の賃金額と比較して、以降の賃金額が75%未満に低下した状態で働き続けている一定の雇用保険の被保険者(被保険者期間5年以上)の方に、新賃金に上乗せして支給される給付のことです。これまで、この給付金の給付率は新賃金額の15%相当額でしたが、令和7年4月1日以降は10%相当額に減額となります。

| 高年齢雇用継続給付金~令和7年4月1日法改正

(改正後)【令和7年4月1日以降】60歳時点と比べて「64%以下」⇒給付額10%相当額 (改正前)【令和7年3月31日以前】 〃 「61%以下」⇒ 〃 15%相当額 *改正後対象者⇒令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた者 |

| 右のように、定年後再雇用後の低下した賃金を補う位置づけで支給されていました。したがって以前の例では「40万の給与が24万になるが、給付金で24万の15%の36,000円が支給されるがどうか?」といった定年後再雇用時の合意の一材料でもありました。これが今後は10%の給付率となりますので、説明時には注意が必要になります。 |  |

高年齢労働者処遇改善促進助成金

上記のように今後は給付金の効果が低くなってしまいますので、再雇用者の賃金額そのものをUPさせることを考える必要があります。その際、役に立つのが60歳~64歳の高年齢労働者の賃金規定等を増額改定し、高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減少させた場合に支給される高年齢者処遇改善促進助成金です。その概要は以下の通りです。

| 支給要件 | ・全対象労働者1時間当たりの賃金を60歳時点と比較し75%以上に増額 ・賃金規定改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少 ・支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用 等 |

| 助成額 | ・高年齢雇用継続基本給付金の減少額の2/3(中小企業以外は1/2) |

| 助成期間 |

・増額された賃金が支払われた月から6か月ごと最大4回(2年間) |

*事前に「賃金規定等改定計画書」を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類を添えて管轄の労働局に提出、労働局長の認定を受けておくことが必要です。

ま と め

今回は令和7年4月1日からの「高年齢者雇用安定法の経過措置終了」と「高年齢雇用継続給付金の給付率低下」を中心に取り上げました。これらの流れは、今後の定年65歳法制化への布石とも考えられますので、今のうちから高年齢者の賃金や評価基準等の見直しの検討をしておくことをお勧めいたします。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info