【介護休業給付金の実務 その2手続きの留意点】

| 働く人が知っていると得をする社会保険の知識 第32回

2025年8月21日

介護休業給付金の実務 その2手続きの留意点

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

○●——————————

このコラムでは働く皆さんが知っていると得をする社会保険、労働保険、あるいは周辺の労働法関係のテーマを取り扱い、「イザ」というときにみなさんに使っていただくことを狙いとしています。したがって、「読んで終わり」ではなく「思い出して使う」または「周囲の人へのアドバイス」に役立てていただければ幸いです。

さて、前回は家族を介護した際に大きな助けとなる「介護休業給付金」についての基礎知識を中心に取り上げました。今回はこの介護休業給付金についてさらに詳しく、実務手続きとそのポイントを中心に取り上げます。

——————————●○

【介護休業の取得=介護休業給付金の受給】ではない!

介護休業の期間中は、原則として自宅等で家族の介護に専念します。この期間中はノーワーク・ノーペイで原則として給与の支給はなく、その代わりとして「介護休業給付金」が支給されるわけですが、「介護休業が取得できる=介護休業給付金がもらえる」わけではないことに注意が必要です。

介護休業の取得は労使協定で「入社1年未満を除く」としなければ、入社1年未満でも取得は可能です。しかし、介護休業給付金は雇用保険の被保険者で、かつ、介護休業開始日前2年間に、【賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること】が支給条件になります。

したがって、入社1年未満の介護休業の取得は給付金の対象ではなく、入社1年以上経過している場合でも、パートタイマー等で1か月に11日未満の労働しかしていない月がある場合は必要な12か月を下回って不支給となるケースがあります(例外として令和2年8月1日以降に介護休業を開始している方で12か月ない場合、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月があれば1か月として算定)。

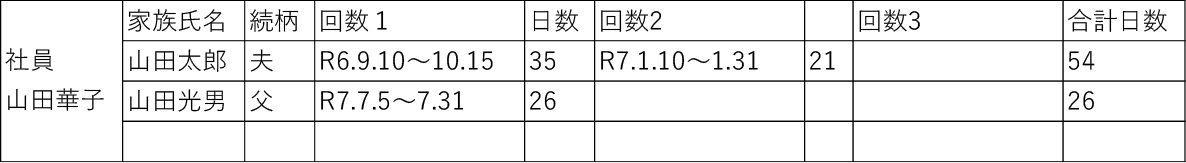

意外と厳しい「通算93日」「合計3回」ルール

介護休業給付金の支給対象は1対象家族につき通算で93日間しかありません。また、合計で3回までしか取得できませんので、短期間の取得を繰り返すと日数が余っていても、その家族は以降の支給対象にはなりません(下記例2のケース)。

例1 93日取得

![]()

例2 55日取得で終了

![]()

会社として管理するのであれば、下記のような管理表を作成しておくと良いでしょう。

必須!家族との関係の確認

介護休業給給付金の支給申請書には、従業員本人だけではなく、介護対象となる家族の氏名とマイナンバーの記入欄があります。したがって、行政サイドでは従業員の誰が家族の誰に介護を何日取得したかが把握できる仕組みになっています。また、対象となる家族が同居であれば確認できる住民票の添付、実家に帰省して介護する等の場合は戸籍謄本等の添付が必要になります。

| <ミニポイント> 従業員の中には過去の婚姻歴等を見られたくない人もいますので、「会社担当者に戸籍等を見られたくない方は封筒の表に〝開封は行政担当者のみ〟とご記入下さい」といった従業員への案内もアリかと思われます。 |

質問の多い〝常時介護〟とは

介護休業の対象となる要介護状態とは「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」のことですが、この判断は「会社が判断すること」とされています。したがって、会社担当者が従業員に対して、要介護者の病名や病状等をヒアリングし、場合によっては「要介護認定の結果通知書」等を会社に提出いただくことも必要になります(要介護2以上が対象。これ以外にも基準あり*)。また、病院入院時でも労働者本人が付き添い等で便宜を供与していれば、「対象家族を介護するに該当する」としていますので、判断に迷ったときは管轄職安にお問い合わせください。

*厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002140717.pdf

転職の場合

前述のように介護休業給付金の支給対象は1対象家族につき通算で93日、合計3回しか認められませんが、転職等となった場合、前職での介護休業取得は通算されません。あまり聞いたことはありませんが、労使協定で「入社1年未満を除く」としておかなければ、採用後すぐに「介護休業を取らせてください」といった際に拒否することはできません。

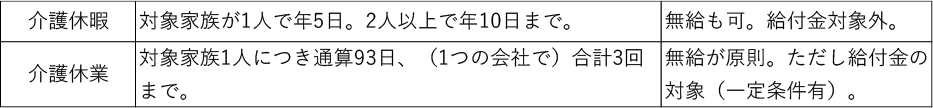

介護休暇と介護休業の違い

最後に「介護休暇と介護休業の違い」について簡単に説明しておきたいと思います。両制度とも対象家族が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)の時に取得できるものですが、取得できる日数が異なります。

上記からわかるように介護休暇は「通院の付添いや介護サービスの手続代行」など、その日その時だけの利用を想定しているのに対し、介護休業は従業員が対象家族と一緒に住んで文字通りの介護を一定期間することを想定しています。

また、介護休業は原則として取得希望日の2週間以上前の申出が必要なのに対し、介護休暇はそのような条件はありませんので、家族が急に倒れて介護が必要になった場合などは、介護休暇を先に取得してあとから介護休業を取得するといった手法を取るケースもあります(育児介護休業法の改正により介護が必要な者に対して個別に制度説明、取得の有無を聞くことが義務付けられています)。なお、労使協定により介護休業は入社1年未満の者は除外可能ですが、介護休暇における入社6か月未満の者の除外は令和7年4月1日から廃止とされています。

ま と め

上記のように介護休業給付金には独特のルールが存在しており、法改正により40歳を迎える者には会社に介護の制度説明義務が課せられましたので、担当者の方はぜひ今回の資料をご活用いただきたいと思います。

ZEIKEN PRESSコラムの更新情報を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

特定社会保険労務士小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。

主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。

@zeiken_info

@zeiken_info