脱ハンコ、ハンコレスの推進

1.脱ハンコ、ハンコレスは広範な政府も推進

「脱ハンコ」、「ハンコレス」といったキーワードは経理部門に限らず日本の行政当局からも発せられています。

特にコロナ禍で人との接触機会を減らす動きとともに加速されてきています。

「脱ハンコ」、「ハンコレス」とは、一般的には、行政手続き・民間の各種手続きにおいて、書類への押印を廃止することを指します。

日本政府は行政手続きの押印廃止を進めるべく、デジタル社会形成関係整備法で行政手続きの約99%超の押印が必要なくなりました。

行政の動きに合わせるように民間の取引においても脱ハンコの動きは加速しています。

2.脱ハンコのメリット・デメリットは

民間取引において脱ハンコの対象となる書類として、契約書、請求書、領収書等さまざまな書類がありますが、ここでは、契約書を前提に脱ハンコのメリットを考えてみましょう。主に次のようなメリットがあります。

① 生産性の向上

契約書を紙で作成して押印する場合には、押印以外にも紙の出力、製本、郵送といった手間がかかります。押印があると、一方が押印済みの契約書を送付した後に、もう一方が押印後の契約書を返送する必要があります。

これに対して電子契約で行う場合は、契約書を製本する必要もなく、郵送する必要もありません。電子契約サービスを提供しているベンダーのサービスを活用してインターネット上でタイムスタンプを付す等して契約締結が完了するので、業務効率が格段に上がります。

② リモートワークが可能となる

電子契約を活用するとペーパーレス化が実現するので、押印するプロセス以外にも出社しなければできない事項はなくなります。そのため、リモートワークが可能となります。

③ コスト削減になる

生産性向上に伴って、無駄な作業がなくなることで、その分の工数を別の作業に振り向けられるという意味では、会社全体のコスト削減に貢献することとなります。

直接的なコスト削減としては、書面を郵送でやり取りする必要がなくなるので、郵送代が削減できます。また、契約書によっては印紙がかかる契約がありますが電子契約で完結する場合は、印紙税を納める必要はありません。年間の契約件数が多い会社の場合は、印紙税と郵送代の両方を合わせたコスト削減額はかなりの金額になります。

逆にデメリットとなることとして次のようなことがあげられます。

① システム投資が必要になる

電子契約サービスを利用するには、システム使用料が発生します。先ほど触れたコスト削減等の効果がシステム使用料を上回るように留意する必要があります。

② コミュニケーション不足が加速する

社内業務における脱ハンコが進んだ場合に、マイナスの影響としてあるのが、コミュニケーションレスとなることです。

例えば、社内稟議に関して、押印が必要な場合は、対面で説明をしたうえで、ハンコをもらうケースが多いため、説明をするといった行為が当然にあったかと思います。それが、脱ハンコになると、システム上で承認をもらうため、決裁者に呼ばれなければシステム上承認の申請をしておけば済むということにもなってしまします。このように脱ハンコに伴ってコミュニケーションレスが発生するケースもあるので、その点は意識的にコミュニケーションをとる工夫が必要です。

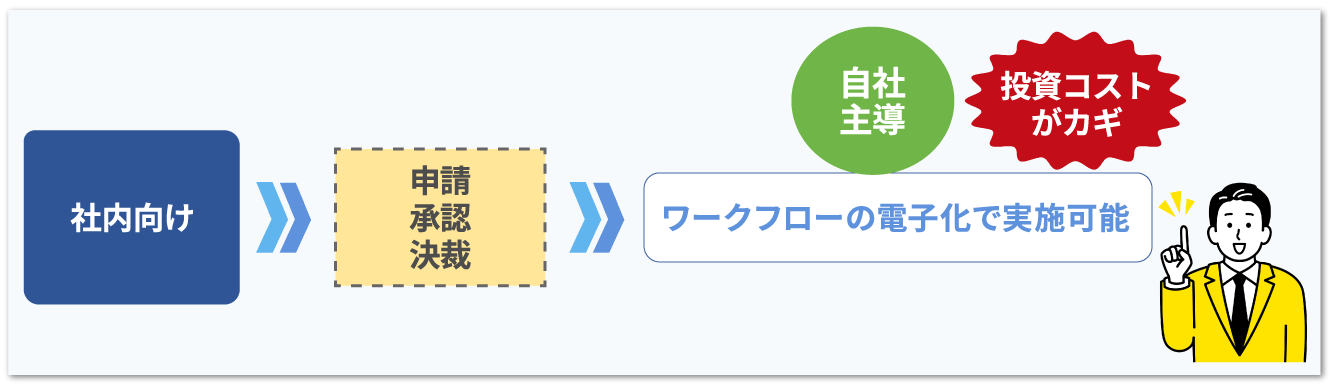

3.社内業務は自社主導で脱ハンコ実施可能

メリットが多い脱ハンコですが、外部とのやり取りがあるものとないものとで、導入のハードルが異なります。当然外部とのやり取りがないものの方が、相手との交渉がいらない分、導入の障壁は低いです。

社内業務に関して脱ハンコの対象となる業務は、社内で申請・承認等があるものとなります。

経理部門で導入を進めようとすると

●立替経費精算システムの導入

●会計伝票の電子承認システムの導入

●ワークフローシステムの導入

といったあたりが対象になってきます。

4.ワークフローの導入は経理業務との親和性が高い

上記のうち、立替経費精算システムについては、『経理DXをどこから進めていくのか、全社展開できる立替経費精算は選択肢』で説明をしました。

会計伝票の承認については、電子帳簿保存法のうち、国税関係帳簿に関して電子帳簿保存を進める会社は検討・実行していますが、中小企業ではその必要性等から、導入はそこまで進んでいないのが実感です。現状でも、伝票に上司がハンコを押印していない会社も多いのでそこまで必要性を感じていないことも多いと思われます。

ワークフローシステムについては、中小企業も含めて導入の効果は高く、ここ最近は電子帳簿保存法の電子取引データの保存との関係で導入が進んでいる領域です。

経理業務においては、取引ごとに対応する証憑等の確認が必要となり、その証憑を会計システムに添付できるようになっているシステムを活用しているケースがあります。それ以外にも経費精算システムを活用して、支払に関係する証憑等は経費精算システムに申請時の資料に含めて各種証憑を添付の上、承認する形式をとる場合もあります。他にも稟議決裁等のシステムを活用して、その中で決裁書類一式を保管して承認を実施するケースもあります。

いずれの方法でも電子決裁をするので、ハンコを押すことなく手続きが進められます。

ただ、課題もあります。ワークフローシステムをひとつのシステムのみで運用したほうが効率的な面もありますが、会計システムだけでは全ては包含できませんし、かといって通常の稟議決裁システムには会計と関係のない決裁書類も多く含まれることになります。

脱ハンコは進めるものの、利用システムが多くなり過ぎないように、効率的に導入するという視点も重要となってきます。

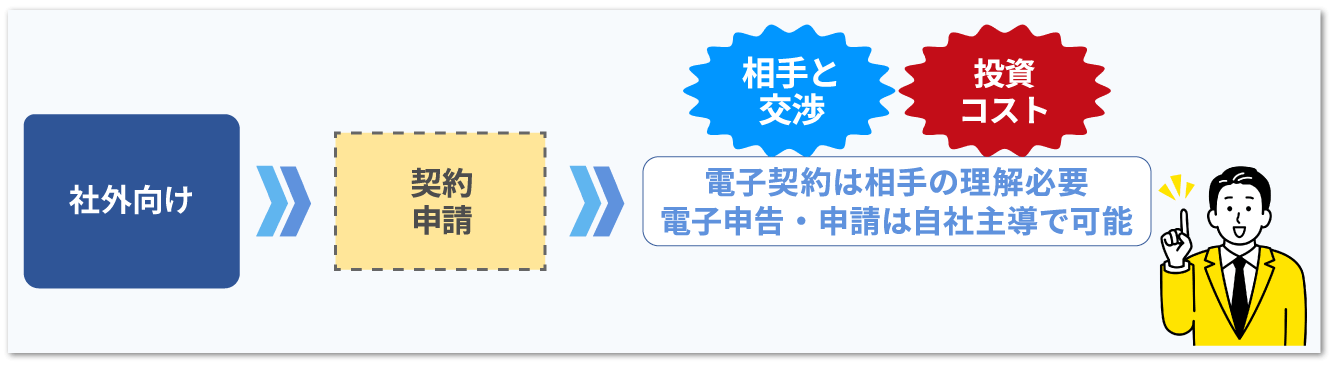

5.社外向けの業務でも脱ハンコが進む?

相手との交渉があるものの、脱ハンコを進めていく場合に、筆頭で上がってくるのは電子契約の導入でしょう。

契約書はもちろん、覚書、申込書も電子契約で進められます。社内向けの契約では、雇用関係の契約書も同様に進めることができます。

紙の契約と電子契約が混在すると、運用する側としては手続きが煩雑にはなりますが、世の中全体で電子契約が進んでくると電子での契約率があがってきますので、まずは自社で電子契約のメリットを理解して推進することでメリットを享受するのもひとつです。

6.行政主導の電子化も利用のメリットは多い

行政当局が脱ハンコに舵を切っていることは前述しましたが、行政手続きの中でも他にも電子化が進んでいる事項もあり、それらを経理部門でも活用することは肝要です。

具体的には、税金の申告や納税に関しては電子申告、電子納税の仕組みが用意されています。

電子申告は顧問の税理士法人等に委託をしている場合は、あまりなじみがないかもしれませんが、納税に関しては自社で行っている会社も多いと思います。

その場合、電子申告データを活用することで簡単に電子納税をすることも可能です。

電子納税をすることで、今まで納付書に納税額を記載して、金融機関に持ち込みをしていた会社であれば、納付書に記載する時間(記載ミスをした場合は、再度書き直す手間もあります。)や金融機関に行くための時間、払戻し請求書に押印する手間もなくなります。拠点の多い会社であれば記載する納付書の数も相当数であり、かなりの負担となっているでしょうからメリットは大きいでしょう。地方税含めて電子納税はかなり便利になっていますので、まだ活用していない会社は是非とも活用して無駄な時間を削減していきましょう。

執筆者:公認会計士/税理士 中尾 篤史

CSアカウンティング株式会社 代表取締役社長

日本公認会計士協会 租税政策検討専門委員会 専門研究員

上場企業グループから中堅・中小企業まで幅広く経理・人事のアウトソーシング・コンサルティング業務に従事。

著書に『経理業務のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)活用のススメ~新しい経理部門が見えてくる50のポイント~』、『DX時代の経理部門の働き方改革のススメ』、『瞬殺!法人税申告書の見方』(税務研究会出版局)、 『正確な決算を早くラクに実現する経理の技30』、 『BPOの導入で会社の経理は軽くて強くなる』(共著)、 『対話式で気がついたら決算書が作れるようになる本』(共著)、 『経理・財務お仕事マニュアル入門編』(以上、税務経理協会)、 『たった3つの公式で「決算書」がスッキリわかる』(宝島社)、 『経理・財務スキル検定[FASS]テキスト&問題集』(日本能率協会マネジメントセンター)、 『明快図解 節約法人税のしくみ』(共著、千舷社)など多数。

≫HP:CSアカウンティング株式会社

@zeiken_info

@zeiken_info

前に戻る

前に戻る